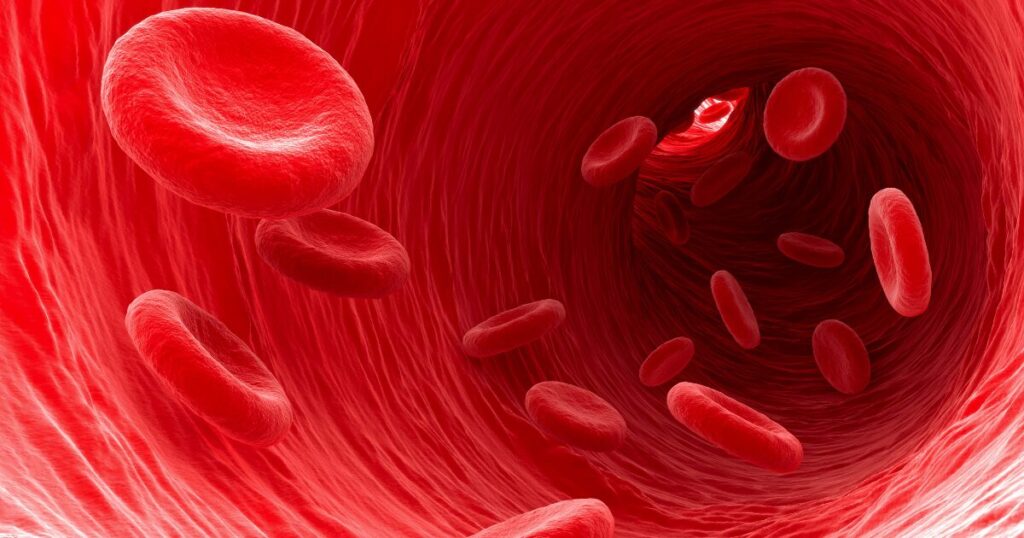

健康診断の結果やテレビ番組などで「血液がドロドロ」「血液をサラサラに」といった言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。この表現はあくまで比喩ですが、体内の血液循環や健康状態を端的に示すキーワードとして浸透しています。

現代人の生活習慣は、知らず知らずのうちに血液の巡りに悪影響を与えることがあります。

このような状態が続けば、体全体の不調や重大な疾患にもつながりかねません。そこで注目されているのが「水素」の働きです。

まず、「血液ドロドロ」という表現の正体について整理しましょう。

これは、血液中に脂質や糖分、老廃物、活性酸素などが過剰に存在している状態を指します。粘度が高まり、血流が悪くなることで、以下のようなリスクが高まります。

このような状態では、体のすみずみまで酸素や栄養が届きにくくなり、細胞の機能が低下します。まさに、“巡り”が悪いことが全身のトラブルに直結しているのです。

血液の質を保つには、以下のような生活習慣が基本とされています。

しかし、それでも加齢やストレス社会の中では限界があります。そこで、水素という“補助的なサポート”が近年関心を集めているのです。

水素が体内で最も注目されている作用のひとつが「抗酸化作用」です。

体内に過剰に発生した悪玉活性酸素(特にヒドロキシラジカル)を水素が選択的に中和することにより、酸化ストレスの緩和が期待されています。

酸化ストレスが高い状態では、血管の内側の細胞が傷つき、動脈硬化のリスクが上昇します。また、血液中の脂質が酸化すると粘度が上がり、いわゆる“ドロドロ”状態に近づいてしまうのです。

水素がこの酸化反応を穏やかに抑えることは、血管の柔軟性維持や血流改善にもつながると考えられています。

いくつかの医療機関や大学の研究では、水素吸入や水素水の摂取が血液マーカーや循環機能に影響を与える可能性が示唆されています。たとえば、以下のような報告があります。

これらはまだ臨床段階ではあるものの、現代人の“巡りの悩み”に対して、薬に頼らない新たなアプローチとして注目されています。

血液の質や流れは、生活習慣の積み重ねによって大きく左右されます。

疲れやすい、冷えやすい、むくみやすい、頭がぼーっとする、こうしたサインは、血の巡りの問題が根底にあるケースも少なくありません。

水素吸入は、そうした日々の中に取り入れやすく、内側からのケアを習慣化するための補完的な方法として適しています。

ドロドロかサラサラかという単純な比較ではなく、血液の状態をどう健やかに保つかがこれからの健康維持のカギとなります。

酸化・炎症・ストレス、それらの背景には活性酸素が深く関わっており、水素はその中で“選択的に”働きかける、数少ないアプローチのひとつです。

水素ケアを通じて、身体のめぐりを整えるという選択が、未来の自分を守る力になっていくかもしれません。

この記事が気に入ったら

フォローしてね!